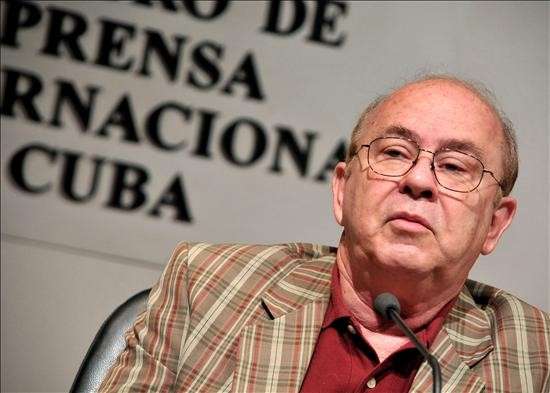

Foto: CadenagramonteMiguel Barnet Lanza (La Habana, 28 de enero de 1940), es poeta, narrador, ensayista y etnólogo. Es uno de los escritores cubanos de mayor éxito internacional y su obra se ha traducido a varias lenguas. Doctor en Ciencias Históricas. Fue fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), institución de la cual fue vicepresidente y presidente. Actualmente es presidente de la Fundación Fernando Ortiz y de honor de la UNEAC.

Foto: CadenagramonteMiguel Barnet Lanza (La Habana, 28 de enero de 1940), es poeta, narrador, ensayista y etnólogo. Es uno de los escritores cubanos de mayor éxito internacional y su obra se ha traducido a varias lenguas. Doctor en Ciencias Históricas. Fue fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), institución de la cual fue vicepresidente y presidente. Actualmente es presidente de la Fundación Fernando Ortiz y de honor de la UNEAC.

Su vasta obra contiene más de una veintena de títulos de los géneros novela, poesía y ensayo: Biografía de un cimarrón, Canción de Rachel, Gallego, La vida real, Un cubano en Nueva York, La piedrafina y el pavorreal, Isla de güijes, La sagrada familia, Orikis y otros poemas, Carta de noche, Viendo mi vida pasar, Mapa del tiempo, Poemas chinos, Fábulas cubanas, Cultos Afrocubanos, La Regla de Ocha. La Regla de Palo Monte y La fuente viva, por solo mencionar algunos.

Ha realizado guiones para las películas adaptadas de sus libros: Gallego y La Bella de la Alhambra, premiados en el Festival de Cine de La Habana, este último filme, del director Enrique Pineda Barnet, recibió el Premio Goya en España, en 1990, a la mejor película extranjera de habla hispana. El intelectual cubano obtuvo el Premio Juan Rulfo, en la categoría cuento, por su relato Fátima o el parque de la fraternidad, también adaptado, con gran éxito, al cine.

Ha sido distinguido con varios premios, órdenes, distinciones y condecoraciones: Mención del Premio Casa de las Américas en 1967 con el poemario La sagrada familia, Premio Nacional de Literatura, Medalla Alejo Carpentier, Orden Félix Várela, Orden Juan Marinello, Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y varios Premios de la Crítica en Cuba. Cuenta con seis Doctor Honoris Causa de distintas universidades del mundo, entre otros.

Hoy conversamos con Miguel Barnet a propósito de la nueva edición de su novela Oficio de ángel que salió a luz por la editorial DECO McPherson S.A en su oncena edición. Obra que narra con exquisito dominio del lenguaje, estructurada armoniosamente a manera “de crónicas sueltas y fragmentadas como destellos, los diferentes recuerdos de la vida de un niño habanero hasta su adolescencia”. El personaje transita por un camino de ensoñación del que emana una profunda vibración humana.

Ha sido un gran placer que nos haya concedido la oportunidad de esta sincera conversación. Ejercicio de aprendizaje pletórico de sabiduría. Agradezco su gentiliza y el tiempo dedicado.

¿Pudiéramos comenzar hablando de la última reedición de su novela “Oficio de ángel”, publicada por primera vez en 1989 y que ahora sale a luz por la editorial DECO McPherson S.A? ¿Cuántas ediciones tiene?

Que yo recuerde tiene alrededor de once ediciones, cuatro en Cuba. Está la edición alemana, la francesa, la española y la italiana, entre otras.

Sobre esta novela la crítica a dicho: “Una memoria siempre fragmentaria, desarticulada, se va reestructurando armoniosamente para rescatar una infancia y una adolescencia, con verdadero oficio de ángel. El autor se vale de una escritura narrativa que al sumergirse en la ensoñación del recuerdo resulta, en esencia, poética. De este modo, con una visión legítimamente lírica y un lenguaje muy depurado, nos retorna a esas etapas primeras de la vida en las que la emotividad y la imaginación fabrican de por sí un mundo fascinante”. ¿Puede abordar al respecto? ¿Qué les diría, a aquellos que no la han leído, sobre lo que hallarán en la obra? ¿Cuáles fueron las motivaciones que lo inspiraron?

Es una biografía porque siempre me he negado a hacer una autobiografía, una vez alguien me dijo: “tienes que contarlo todo”. Y yo dije: “como voy a contarlo todo, eso es un acto de extrema impudicia y de extrema vanidad”. Uno cuenta las cosas que ha metabolizado de la vida, no como uno la vivió sino como uno la recordó y como está en los sentimientos de cada persona.

Esto no es una autobiografía, son crónicas sueltas, fragmentadas, como son mis poemas. De diferentes recuerdos, destellos de la vida de un niño y un joven de clase media de la Ciudad de La Habana que trata de registrar los momentos más trascedentes de su vida, aunque para el lector no lo sean, o los momentos que más recuerda de su vida. Aspectos de su familia, los personajes que visitaban su casa, la relación amorosa entre sus padres. Y también de la época dura de la lucha de la clandestinidad contra la dictadura de Fulgencio Batista, donde él participa indirectamente en el movimiento gestado por la Revolución, que es el Movimiento 26 de julio.

Creo que es el espejo de la vida de un niño que se crió con todos los consentimientos y todas las complacencias que le dieron sus padres, porque no le faltó nada, no fue un niño proletario, pobre, tampoco fue un niño de la aristocracia ni un niño rico. Si no un niño que tenía un bienestar económico que le permitía irse a jugar el Bingo o nadar en un Club elitista y después llegar a su casa y encontrarse con la violencia, la muerte de amigos muy queridos que eran líderes del Movimiento 26 de julio y que eran asesinados y aparecían boca arriba en los lagos alrededor de La Habana, porque la Policía de Batista lanzaba los cadáveres ahí.

Son las impresiones de este niño que asume la Revolución con múltiples contradicciones porque ni nació socialista ni comunista pero se fue identificando con el proceso revolucionario en la medida que las palabras de Fidel Castro en la Historia me absolverá y en sus Palabras a los Intelectuales, se hicieron carne y hueso de la Revolución. Por eso termina el niño siendo un adolescente diferente y no con aquella vocación de irse a vivir a Estados Unidos. Porque entiende que hay otros objetivos y otras esperanzas que le permitieron desarrollarse como un intelectual, cosa que no hubiera sido posible sin el triunfo de la Revolución cubana.

¿Cómo ha sido su experiencia con la editorial DECO McPherson S.A? ¿Qué opina de este proyecto?

Tengo una magnifica experiencia con la McPherson porque me doy cuenta que es una editorial que va hacia los escritores verdaderamente representativos. Es una editorial seria, hasta ahora ha demostrado que su escogencia, en el caso de los autores cubanos que yo conozco, es la más idónea. Me parece que tiene un gran futuro porque no es una editorial elitista ni tendenciosa. Abarca un espectro muy democrático, muy abierto.

Háblenos de sus proyectos editoriales futuros

Siempre estoy escribiendo poemas. Toda poesía es una poesía de circunstancia. Yo no creo que uno escribe un solo libro de poemas. Eso es una pedantería de algunos escritores, el que escribe un solo libro de poemas es porque tiene una vida muy limitada o es tuerto o manco, o ve de un solo lado, creo que uno escribe según la vida le va imponiendo temas, según la vida afronta a distintas situaciones y a distintos ámbitos de subjetividad y por eso, mi poesía es muy diversa, muy heterogénea, su génesis está en la circunstancia en que se escribe cada poema, un día escribo un poema de amor, otro día de desamor y otro le hago una oda a la silla o la cebolla y en otro momento escribo de inspiración religiosa, si se quiere también, porque el hombre es así, un cúmulo de sensaciones y experiencias que son las que tiene que reflejar la poesía, eso de que uno escribe un solo libro, es una pedantería de los llamados genios, entre comillas. Y en cuanto a proyectos editoriales próximamente saldría por esta misma editorial el libro de poesía Una botella al mar.

Sus temas más recurrentes son: la esclavitud, la emigración, el teatro vernáculo y el travestismo. ¿Por qué ha elegido estas temáticas? ¿Le siguen interesando?

He elegido esas temáticas porque la burguesía se ocupó, en el siglo XIX, como se ocupó la aristocracia también, de tener sus escritores que reflejaron la obra como lo hizo Flaubert en “Madame Bovary” y Balzac en “Papá Goriot”, es decir la vida de los acomodados pero yo me interesé, quizás por mis enfoques en los estudios antropológicos, en “la gente sin historia” entre comillas, es decir en los desplazados en aquellos que no tenían voz, claro que la tenían pero su voz no era escuchada y a eso le llaman ahora los críticos la subalternidad pero antes que existieran todas esas teorías ya yo había escrito artículos sobre los vendedores ambulantes, los pobres de la tierra, los inmigrantes.

Uno de los temas que más me apasiona es la inmigración. Tiene una gran vigencia, y es uno de los grandes problemas contemporáneos que estamos sufriendo. ¿Quién iba a pensar que el problema principal que tiene hoy el imperio es el de la inmigración? Con ese muro horrendo que levantó Trump, y que ahora están derribando. Eso está indicando que hay una fuerte migración provocada. ¿Por qué? Por el abandono de los pueblos y de las culturas populares y de los países en vía de desarrollo. Y han sido los imperios los que han abandonado y han provocado esa emigración y ahora no quieren que los africanos o los asiáticos entren en Europa o que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos. Pero si ellos provocaron todo ese desequilibrio del mundo, lo provocaron invadiendo, enriqueciéndose, robándose los recursos básicos de cada pueblo, llevándolos a la pobreza y al hambre, por eso el tema de la emigración me resulta muy subyugante.

En este caso mi novela Cimarrón habla del tema, aunque el personaje no es un inmigrante, pero es hijo de inmigrantes, que fueron secuestrados y llegaron de África aquí arrancados de las costas africanas para trabajar en las plantaciones o el oficio doméstico. En el caso de Cimarrón, Esteban Montejo, trabajó en las plantaciones azucareras, sus padres eran de Nigeria y ni siquiera los pudo conocer, es una situación pavorosa, dramática, espeluznante.

El tema de la inmigración hoy es también difícil, están esos niños sin la compañía de sus padres en la frontera de Estados Unidos a la deriva, a lo que Dios quiera, es uno de los grandes dramas que estamos viviendo hoy en el mundo y esa inmigración es producto de la fuerza imperial y del dominio y saqueo que han tenido todos los imperios no solamente el imperio norteamericano, los imperios europeos, el de Francia, de Italia, el de España. Ese es para mí uno de los temas cardinales de la geopolítica contemporánea, por eso me apasiona el tema de la inmigración porque el emigrante tiene una gran tragedia y es que tiene que renunciar a su cultura, a su lengua, a sus hábitos y costumbres y tiene que adaptarse a un mudo diferente y no todas las personas tienen esa capacidad.

Hoy inmigrantes que terminan cosificados como entes abstractos como nada, porque pierden sus raíces y después no pueden adaptarse al mundo al que han llegado, al que se han acogido porque no tienen ya las condiciones para poder asumir una lengua, una cultura nueva y viven como ratas en las cuevas aunque tengan comodidades y se compren un auto del último modelo, o coman mejor que cualquiera de nosotros, pero están desposeídos de su cultura, sufren un proceso de aculturación verdaderamente estéril porque si tú me dijeras, que llegan y adoptan totalmente esa cultura y se transculturan, y van a una neo cultura pero es que en la mayoría de los casos, yo he sido testigo de eso, sobre todo en los Estados Unidos, son personas desasidas de sus raíces y están como entes en el espacio gaseoso y etéreo y viven una vida muy triste y muy desangelada, por eso para mí el tema de la inmigración es uno de los más importantes.

Es poeta, narrador, ensayista y etnólogo. Además, se desempeña dentro de una multiplicidad de labores, es presidente de la Fundación Fernando Ortiz y de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Qué significa para usted ser el presidente de honor de la UNEAC y de la fundación?

Yo asumí la presidencia de la UNEAC porque fui uno de los fundadores de esa organización y pienso que es una organización necesaria, importante, porque ahí se concentran casi 10 mil artistas y escritores y aspiran cada uno de ellos a ser vanguardias y creo que el hecho de que pertenezcan a la UNEAC, les da una categoría, un crédito, un talante por ser miembro, pero de ahí a que todos sean de la vanguardia hay una distancia. La vanguardia siempre es muy reducida, siempre es la gran minoría pero bueno, la UNEAC tiene una función muy importante, la de atender las preocupaciones de los escritores y artistas aunque no es una organización gubernamental.

Es como un laboratorio, uno puede ir a desinhibir todos los problemas que tengan que ver con la sociedad, con el desarrollo de la vida cultural y eso es muy importante para Cuba, para un proceso revolucionario como el de Cuba porque la UNEAC es una organización sui géneris. Como no lo hay en ningún lugar del mundo. Es una organización que reúne a escritores y artistas con cinco asociaciones; Artes Plásticas, Artes Escénicas, Música, Cine, Radio y TV y Escritores, todos concentrados en una organización que tiene una sede nacional y que tiene 15 sedes provinciales. Es muy importante que exista porque es el lugar a donde van los escritores y los artistas a publicar sus libros, a presentar sus exposiciones los artistas plásticos o hacer sus conciertos los músicos o a hacer Cine y sobre todo una función primordial que tiene la organización y es la de comunicar, llevar en una especie de correa de trasmisión todas las discusiones al gobierno y también a las estructuras del Partido para que estén atentos a las preocupaciones de los artistas, porque el artista siempre es un crítico y a veces un aguafiestas, pero ese aguafiestas es necesario en una sociedad, para que se mueva, y no sea monolítica, ni estática y la Unión de Escritores y Artistas ha cumplido esa función, la de ser un detonador o una especie de carga de dinamita en un momento de incertidumbre, de silencio o estatismo. La UNEAC debe romper con todo tipo de estatismo y debe ser hipercrítica porque así se ayuda a un proceso revolucionario que aspira a ser creativo y reformador.

La Fundación Fernando Ortiz es para mí imprescindible porque la obra de Fernando Ortiz es básica en la cultura cubana, dicen que Félix Varela nos enseñó a pensar, Fernando Ortiz nos enseñó a pensar en cubano y a pensar a Cuba como en un mapa o un mosaico de culturas que se unifican en una sola cultura que es la nacional, la cubana y que antes que llegara Fernando Ortiz, estaba muy reducida, limitada, esquinada, entonces, él revalorizó las culturas populares de España, las asiáticas y sobre todo las culturas africanas y las llevó al plano que están hoy.

Antes esas culturas eran relegadas, escamoteadas, hasta desconocidas. Ahora son parte del cuerpo identitario cubano, parte vital de la nación cubana. Son una fuerza magnética que tiene la vida cubana. Cuba sin África no sería Cuba, como Cuba sin España no sería Cuba ni sin Asia sería Cuba. Nosotros no tenemos un país multicultural, pero somos herederos de diferentes progenies, de diferentes culturas y esas culturas todas se fusionaron, se transculturaron, como dijo Fernando Ortiz. Él no solamente entró en la economía, en la arqueología y en la sociología sino también en la antropología cultural y para mí es quien verdaderamente descubrió lo que somos los cubanos en su sentido más proteico más completo, más holístico.

El cubano reconoce sus raíces europeas, sus raíces africanas, sus raíces asiáticas, que estaban apagadas. Él le dio oxígeno a la cultura y la oxigenó con esos elementos que ahora para nosotros están dados por sentados, parecen que siempre fueron importantes, pero no, en los años 40 y cincuenta del siglo XX no eran reconocidos, sobre todo las culturas africanas estaban muy mal vistas. Algunos intelectuales elitistas planteaban que registrar y revalorar las culturas africanas era ir a la barbarie o a la regresión; que era un paso atrás cuando al contrario es un paso adelante porque nosotros sin la presencia africana seríamos una especie como de pan si cocer en el horno, ese que sale blanconazo, así seríamos nosotros. Tenemos una cultura, como bien dijo Nicolás Guillén, de una coloración cubana, el color cubano que es mulato, o sea mestizos, todos somos mestizos; y eso lo reconoció científicamente Fernando Ortiz. Ya en el arte lo había reconocido Wifredo Lam, en la literatura Nicolás Guillén, en la escritura Alejo Carpentier, pero quien le dio un fundamento teórico fue Fernando Ortiz. Para mí es el científico social más completo y más importante del siglo XX cubano.

¿A su juicio cual es la palabra más peligrosa? ¿Cuál la más esperanzadora? ¿Cuáles son las virtudes que más admira? ¿Los defectos que más detesta?

La palabra más fea y más peligrosa, es no.

La de más esperanza, es sí.

La virtud que más admiro es: la posibilidad de recapacitar de un ser humano. La de levantarse de un golpe, la de erguirse como el homus erectus. Al que más admiro es al que está erecto, al que sube de su caída.

Los defectos: la hipocresía, la envidia, pero hay algo peor que todo eso, la indolencia. Ser indolente ante el mundo, ¡qué horror! ¿Cómo se puede vivir con la indolencia? eso no es vida. Claro, detesto la envidia, la hipocresía. La envidia es terrible porque un envidioso puede llegar a matar y la hipocresía es algo que detesto tanto que soy capaz de reconocer al hipócrita de primera vista. Lo veo en sus ojos.

¿Qué le da miedo?

Perder la capacidad de amar.

A la muerte no le tengo miedo.

¿Qué es lo que más lo enfurece?

Me enfurece: que el hipócrita, el malvado no se dé cuenta que lo estoy reconociendo. Eso me parece terrible.

A modo de despedida, ¿qué les aconsejaría a los jóvenes escritores, a los jóvenes en sentido general?

No doy consejos porque nunca escuché consejos. Me dieron muchos consejos y casi no escuché ninguno. He hecho lo que me ha dado la gana. Los jóvenes que hagan lo que les de la gana. Pero, sobre todo, que sean jóvenes, que nunca dejen de ser jóvenes. Que la juventud como dijo alguien, es el divino tesoro y no podemos perderlo. Yo me siento hoy como si tuviera 25 años y tengo 81. (Cadenagramonte)