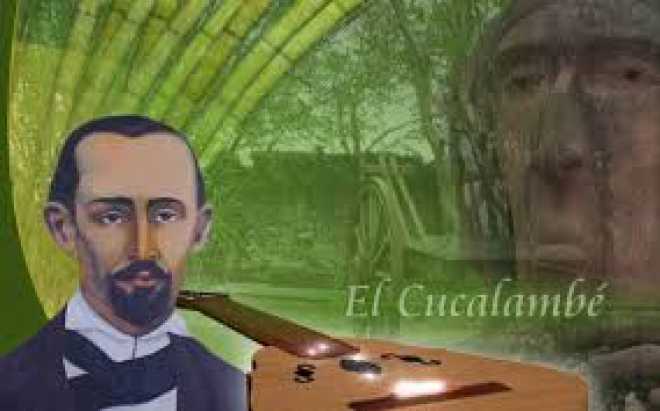

Foto: ArchivoJul, 2018.- Los campos, adornados con el verdor que solo la vegetación de la Isla es capaz de ofrecer vieron nacer un primero de julio de 1820 una de las figuras más prominentes de la espinela del siglo 19 en Cuba, poeta y repentista cubano, cumbre del siboneyísmo y el criollismo literario Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo: El Cucalambé.

Foto: ArchivoJul, 2018.- Los campos, adornados con el verdor que solo la vegetación de la Isla es capaz de ofrecer vieron nacer un primero de julio de 1820 una de las figuras más prominentes de la espinela del siglo 19 en Cuba, poeta y repentista cubano, cumbre del siboneyísmo y el criollismo literario Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo: El Cucalambé.

La antigua Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, actual Camagüey tuvo el privilegio de publicar sus primeras décimas guajiras en El Fanal, publicación periódica de la época. Su obra ha resistido el paso del tiempo hasta estos días, en que se lee, canta y estudia en las universidades y mantiene su vigencia por su calidad y porque refleja la época en que vivió.

A decir del investigador Carlos Tamayo Rodríguez, al Cucalambé se le encasilla en la décima, que es lo más importante en él, pero como creador culto que fue, también incursionó en el soneto, el epigrama, leyendas en versos y prosa periodística.

No resultó abolicionista abiertamente pues en aquella época a nadie que estuviera en contra de la esclavitud no le iban a publicar un texto. No coincidió con los mambises, pues no se supo más de él después de 1861, en Santiago de Cuba, y las investigaciones no han podido develar esa misteriosa desaparición alrededor de ello se han tejido varias leyendas, pero lo cierto es que aún se desconoce el rumbo definitivo de El Cucalambé.

Ya sin saber de su existencia física, los mambises cantaban sus décimas en los momentos de descanso y entre combates, pues en las estrofas estaba implícito el amor a la patria y la posición de que había que liberar a la isla y a contribuir al sentimiento de Patria, cuando no estaba definida la nación cubana y solo imperaban las leyes de España.

Digamos entonces que aún estamos en deuda con ese guajiro criollo, eternamente joven y enamorado de su Patria y de Rufina, conocedor de la tierra y de la dura faena para hacerla producir, editor, periodista y el mayor poeta popular cubano del siglo XIX.